海コン運送業界の皆様、「BCP(事業継続計画:Business Continuity Plan)」 という言葉をご存じでしょうか?

聞いたことはあるけど、自分たちには関係ないと思っている方も多いかもしれません。

BCPとは、地震や台風、感染症など大きな災害が起きても、会社の事業をできる限り止めないための計画のことです。

トラック運送業界向けには、全日本トラック協会が「中小トラック運送事業者のためのリスク対策ガイドブック」を出しており、そこでは車両や燃料の確保、ドライバーの安否確認、連絡体制の整備といった基本的な備えが紹介されています。

しかし、ここで忘れてはならないのが海コン特有のリスクです。一般のトラック運送会社と決定的に違うのは、私たちが「コンテナヤード」に依存している、という点です。

いくら自社で車両や人を確保しても、ヤードが止まればコンテナは1本も動かせません。コンテナが倒壊し、クレーンが止まり、ゲートが閉じ、港湾道路が封鎖されれば、私たちの努力ではどうにもならないのです。

そこで、こういった海コンの特殊事情を踏まえつつ、海コン運送業界のBCPを考えてみたいと思います。

1 中小トラック運送事業者のためのリスク対策ガイドブック

この「中小トラック運送事業者のためのリスク対策ガイドブック」は、全日本トラック協会が作った運送会社向けのBCP入門書 です。地震・台風・感染症などで仕事が止まらないように、会社が取るべき備えを分かりやすくまとめています。

(1) 知識編(PDF)でBCPの基本が学べる

(2) ひな形(Word/Excel)に自社の情報を書き込めば、そのまま計画書になる

中小トラック運送事業者のためのリスク対策ガイドブック/全日本トラック協会

https://jta.or.jp/member/keiei/bcp_index.html

2 港湾BCP

海コン運送会社が自助努力でBCP策定しても、コンテナヤードが稼働していなければ仕事になりません。

では、そのコンテナヤードを抱える主要港湾のBCPはどうなっているのか。実際に確認してみましょう。

東京都港湾局

https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/(左の検索欄で「BCP」を検索)

横浜港のBCPについて/横浜市

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/kikikanri/bcp.html

BCP(機能継続計画) など/名古屋港管理組合

https://www.port-of-nagoya.jp/bousai/bcp/1001723.html

大阪港の港湾事業継続計画(大阪港BCP)/大阪市役所

https://www.city.osaka.lg.jp/port/page/0000348325.html

神戸港港湾事業継続計画/神戸市役所

https://www.city.kobe.lg.jp/a46366/shise/kekaku/minatosokyoku/kobeko/kobeportbcp.html

広域港湾BCP・港湾BCP策定ガイドライン/国土交通省

https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr7_000119.html

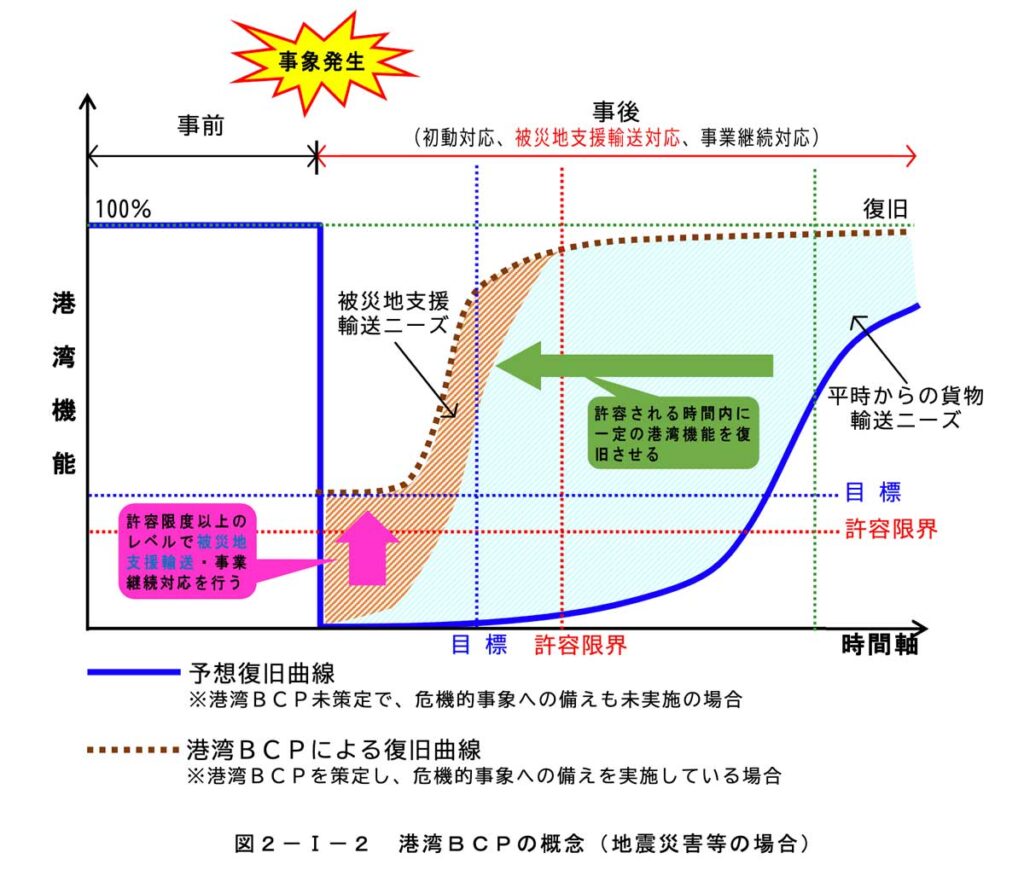

上の国土交通省の資料から図を抜粋します。

港湾BCPを策定することで、発災直後に港湾機能が許容限界以下に落ち込むことを防ぎ、速やかに港湾機能を回復させることが示されています。

3 東日本大震災における仙台港の被害

それでは、東日本大震災で被災した仙台港の事例を見てみましょう。

東日本大震災における港湾の被災から復興まで

~震災の記録と今後の課題・改善点~

https://www.mlit.go.jp/common/000204223.pdf

資料2 東日本大震災における港湾の被災から復興まで

~震災の記録と今後の課題・改善点~

https://www.mlit.go.jp/common/000193514.pdf

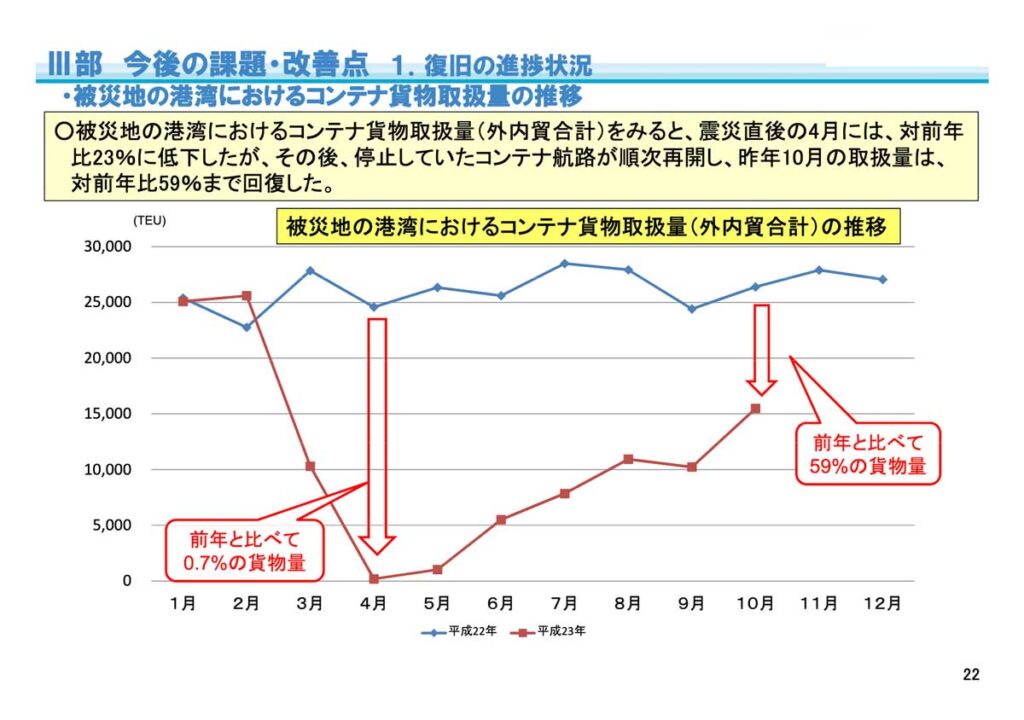

上記の「資料2」からページを抜粋します。

津波に襲われた仙台港のコンテナターミナルはこうなってしまったんですね。(画像右)

では、復旧にどれくらいかかったのか見てみましょう。

このグラフからは、被災直後にはコンテナ貨物取扱量がほぼゼロになり、半年後の時点でやっと前年比59%に戻ったことが読み取れます。

ということは、被災規模にもよりますが、海コン運送会社においては発災から数ヶ月くらいの間は売り上げが壊滅あるいは半減といった状況に直面するリスクがあるのではないでしょうか。

4 事務所機能喪失を考える

この写真はKaicon.jpの中の人が東日本大震災の数ヶ月後に女川町で撮ったものです。この街は高さ約15mの津波に襲われたそうです。

海コン運送会社は、港湾の近隣に拠点を構えていることが多いでしょうから、こういった被害に遭うリスクがあると考えた方がいいかもしれません。

では、事務所がPCや事務機器もろとも上の写真のような被災状況になった場合に、どうやって事務所機能を復旧させたらいいのでしょうか?

こうなってしまってから復旧させるのはかなりの困難に直面するでしょう。

そうなる前に、たとえば次のような対策をしておけば、事務所機能の復旧は比較的容易になるかもしれません。

(1)クラウド化

事務所PCに保管していたデータ(顧客情報、営業情報、運行管理、経理、人事勤労、その他)をすべてクラウドサーバに移行しておく。そうすれば、事務所の物理的損壊があっても別のPCとインターネット環境を手に入れれば、事務所機能の大半を復旧できる。

(2)インターネットFAXの導入

運送業界ではFAXはいまだに主力通信インフラのひとつだが、電話回線によるFAXをインターネットFAXに切り替えておけば、事務所の物理的損壊があってもFAXインフラを温存できる。

5 車両の損害を考える

次に、車両(ヘッドとシャーシ等)の損害を考えてみましょう。

ヘッドには車両保険をかけていると思いますが、シャーシはどうでしょうか? おそらくかけていませんよね。

そして、ヘッドにかけている車両保険の免責事項には「地震・噴火・津波による損害」や「戦争・その他の変乱(内乱、革命、暴動、テロ行為などを含む)」などと書かれていませんか?

つまり、大規模災害時における車両の損害には保険は効かないということです。

そして、災害で失った車両を緊急調達するとすればいくらかかるでしょう? 10台の中古ヘッドを買うとすれば、5,000万円前後でしょうか。ただし、大規模災害時に多くの海コン運送会社が中古ヘッドを買い求めれば価格も上昇するでしょう。10台で1億円とみた方がいいかもしれませんね。

6 BCP策定の効力 〜実は資金繰りにも効果あり〜

BCP(事業継続計画)とは、地震や台風、感染症など大きな災害が起きても、会社の事業をできる限り止めないための計画です。

しかし、BCP策定自体に別の大きな効力があります。それは災害発生時や平時の資金繰りです。

(1)災害発生時の車両緊急調達

BCP資金/日本政策金融公庫

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/19_syakaikankyotaiou_m_t.html

上のBCP資金には「中小企業等経営強化法に規定する事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画のうち認定(変更認定を含む。)を受けた計画にかかる資金については特別利率③」と説明されています。

この特別利率③は基準利率から▲0.9%の金利になっています。

つまりヘッド等車両の緊急調達のために、仮に1億円を5年返済で借りた場合、通常金利2%なら利息は約520万円。これが BCP認定で1.1%になれば利息は約286万円。その差額は およそ234万円。

このメリットを享受するには、たとえばBCPに『大規模災害で車両が損壊した場合には、速やかに車両を追加購入して輸送業務を再開する』と明記しておくことが効果的かもしれません。そうしておけば、実際に災害に直面した際に、日本政策金融公庫に対して“このBCPに基づいて車両購入資金を申請します”と説明できます。

なお、ここで示した試算や金利はあくまで制度上の一例であり、実際の融資可否や具体的な条件(利率・返済期間など)は、日本政策金融公庫との相談・審査によって決定されます。

(2)ITシステムのクラウド化

そのほかに、中小企業庁が実施している「IT導入補助金」制度には“セキュリティ対策推進枠”というメニューがあり、ここではBCP認定があると審査において有利*になります。本来はサイバー攻撃対策が目的ですが、クラウド化を進めることはサイバーと災害の両方に効くので、実際には“事務所の災害対策”にも直結します。

IT導入補助金/中小企業庁

https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/ithojo/

*なお、以前(2024年度まで)は「事業継続力強化計画(BCP)認定企業」がIT導入補助金の審査で加点対象となっていましたが、2025年度では加点項目から外れています。ただ、補助金の審査項目は毎年見直されるため、今後また復活する可能性も十分にあります。

(3)金融機関の審査に有利

BCPを策定して“事業継続力強化計画”の認定まで取っておくと、平時の通常融資でも災害直後の緊急融資でも、金融機関の審査は有利になります。理由としては、金融機関が見るのは「返せるか(返済可能性)」と「潰れにくさ(事業継続性)」だからです。BCP認定は、この2つに正面から効く“公式の根拠書き”になります。

なお、大企業はBCPを外部公開して取引先や株主にアピールしますが、中小企業にとってはそれほど意味がありません。それよりも“事業継続力強化計画”として中小企業庁から認定を受け、公的にお墨付きをもらう方が、融資・補助金・税制の支援につながり、はるかに実利があります。

7 BCPの認定窓口

改めて整理しますが、BCP(事業継続計画:Business Continuity Plan)というのは、災害・事故・感染症・サイバー攻撃などで事業が中断した時に「どのように事業を継続/復旧させるか」を考えるフレームワークであり、これには特定のフォーマットはありません。

これに対して、「事業継続力強化計画」というのは中小企業庁が公式に認定する“制度化されたBCP”です。詳細は下記のサイトを参照してください。

BCPはじめの一歩 事業継続力強化計画を作ろう!/独立行政法人 中小企業基盤整備機構

https://kyoujinnka.smrj.go.jp/

事業継続力強化計画 電子申請システム/中小企業庁

https://www.keizokuryoku.go.jp/

まとめ

大規模災害でヤードが止まり、車両や事務所が被害を受けても、事前にBCP(事業継続計画)を持っているかどうかで会社の生き残りは大きく変わります。BCPは自分たちが災害直後にどう動くかを定めた行動計画であると同時に、「資金調達の武器」にもなるのです。

備えを形にしておけば、絶望の中でも再び走り出せます。